一、草鱼出血病

1.病原体

草鱼呼(hū)肠孤病毒,球形(xíng)颗粒,直径70~80nm,20面体球形颗粒,含有11个片段的双链RNA。不同(tóng)地区存在不同的毒株。目前已报道了10个分离株,该病毒主要引起中(zhōng)国淡(dàn)水养殖主要品种草(cǎo)鱼在鱼种阶段(duàn)发生出(chū)血病,死亡率高达(dá)90%以上,给水产养殖业造成巨大损失。

2.流行(háng)情况

草鱼、青鱼都(dōu)可发病,但主要危害草鱼,从2.5厘米~15厘(lí)米大小的草鱼都可发病,有时2龄以(yǐ)上的大草鱼也患病。草鱼出(chū)血病发病季节长,每年6月下旬(xún)至9月(yuè)底是主要(yào)流行(háng)季节,高(gāo)峰在8月,死亡率高,高密度饲养的鱼种池危害更甚,常发生全塘覆没,对提高淡水鱼产(chǎn)量是一个严重的威胁(xié)。

水温在20℃~33℃时发生流(liú)行,最适流行水温为25℃~30℃。当水质(zhì)恶(è)化,水中溶氧低,透明度低,水中总氮、有机(jī)氮、亚硝酸态(tài)氮和有机耗氧率高,水温(wēn)变化大,鱼体抵抗力低下,病(bìng)毒量多时(shí)易发病。

3.发病过程

从感染到发病死亡,需4天~15天,一般是7天~10天。病程分(fèn)潜伏期、前趋期和发(fā)展(zhǎn)期三个阶(jiē)段

(1)潜伏期。约3天~10天(tiān),在此期间内,鱼的外表不显示任何症状,活动与摄食正常。潜伏期的长短与水温及病毒浓度有密切关系。水温高,病(bìng)毒浓(nóng)度高,潜(qián)伏期短;反之(zhī),则长。

(2)前趋期。时间短,仅1天~2天,鱼的体(tǐ)色发暗(àn)、发黑,离群独游,停止摄食。

(3)发展期。时间长短不一,一般为1天~2天,病鱼表现充血、出血(xuè)症状(zhuàng)而死。

4.症状

患病初期,鱼体色发黑,离群独游水面,反应迟钝,摄食减少(shǎo)或停止。

(口腔充血发红)

病鱼的(de)主要症状是(shì)充血。体内外各个器官和组织表现出斑点状或(huò)块状充血,诸如鳍条、鳃盖(gài)、鳃丝、眼眶、口腔、下颚等表(biǎo)皮组织,不用解剖(pōu)就可以看到充血现象。病鱼眼(yǎn)球突出,鳃丝苍白或充血。脑膜腔、肌肉、肠道、肠系膜、鳔壁、胆囊、肝(gān)、脾、肾等器官,也往往出现充(chōng)血现象(xiàng),故依症状定名为"出血病"。

外部症状一般微带红色,小鱼种在阳光或灯光透视下,可见皮下充血现象。将病鱼皮肤剥开,肌肉有(yǒu)的显示点状(zhuàng)或快状出血,有的全身(shēn)肌肉呈充血现象,鳃部贫血,出现“白鳃(sāi)”,也可能出现鳃瓣呈斑状充血(xuè),但有的病鱼鳃部(bù)无此症状。

内部器官的症状常见的是肠道充血,全肠或局部因充血呈鲜红色,肠系(xì)膜和周围脂肪,也常伴有明显的点状出血。但肠道半滑肌一般仍完好,仍具韧性,无腐烂或水肿(zhǒng)等情况出现,少数病鱼的肝、脾、肾等出现灰白色或局部充血,鳔壁及胆常充满血丝。

实际上,上述症状群(qún)并(bìng)非全(quán)部同时出现,按其症状表现和病理变化(huà)的差异(yì),大致可(kě)分为(wéi)3个主要类型和"白鳃"共4种类型,可同时出现(xiàn),亦可交替出现。

(1)红肌肉型。主要症状为肌肉明显(xiǎn)出血,全身肌肉呈鲜红色。

(2)红鳍红鳃(sāi)盖型。主要症状为鳍基、鳃盖严重充血,头顶、口腔、眼眶等处(chù)有明显出血点。

(3)肠炎型。主要症状为(wéi)肠道严重充血,肠道全部或(huò)局部(bù)鲜红色,内脏点状出(chū)血。诊断时,要注意(yì)以肠道出血为(wéi)主的草鱼(yú)病毒性出血病与细菌性肠炎病的区别,前者表现为肠道充血发红且无脓液或有琉晶样物质。

(4)“白鳃(sāi)”型。鳃丝呈白色,肠道、肝脏等内脏器官均呈白色。

5.防治方(fāng)法

放养密度应控制在800尾(wěi)/亩以下为宜。水质越坏发病越严重,长期低溶氧状态最容易发生本病。

(1)清塘消毒。清除池底过多淤泥(ní),改善池塘养殖环境,并用生石(shí)灰水或漂白粉水泼洒消毒(dú)。

(2)下塘前药浴。鱼种(zhǒng)在放养时用10ppm的聚维酮碘溶液(yè)浸泡6~8分钟,用聚乙烯氮戊环酮碘剂(PVP-1)60毫克(kè)/升药浴(yù)25分(fèn)钟左右。

(3)人工免疫预防。发病季节到来之前人工接种出血病防治灭活疫苗,或(huò)免(miǎn)疫组织浆(jiāng)疫苗,可产生特异性免疫力,保护草鱼安全度过当年流行季节。

①浸浴法:尼龙袋(dài)充氧,0.5%疫苗液浸浴夏花24小(xiǎo)时;或0.5%疫苗液,加0.5毫克/升莨菪碱,尼龙(lóng)袋充(chōng)氧浸浴3小时,成活率可达83%~92%。

②注射(shè)法:8厘米(mǐ)以上(shàng)的草鱼,采用腹腔或(huò)背鳍基部注射(shè)每为注射疫苗0.3毫升~0.5毫升。

(4)药(yào)物防治。

①中药:每100千克鱼每天用(yòng)大(dà)黄、黄芩、黄柏、板蓝根各125克,再加0.5千克食盐(yán)拌饲料投喂,连喂7天。

②用硫酸铜溶于水全池(chí)遍洒,使池水成0.7毫克/升浓度,隔(gé)天1次,连泼洒2次。

(5)水体(tǐ)消毒(dú)。可以通过全池泼洒生石灰(每(měi)立方水体35-40克)进行消毒与改善水质。

(6)杀灭水体中的病毒病原。可采用泼洒碘(diǎn)制剂的方(fāng)法,对于发生出血病的草鱼池塘,通常连续(xù)泼洒聚(jù)维酮碘或季铵盐络合碘等(每立方水体0.3-0.5毫升)2-3次,隔天1次。

二、鲤痘(dòu)疮病

该病是由疱(pào)疹病毒引起的一种主要危害鲤(lǐ)、鲫的病毒性传染病。其特征是在鱼体表出现大量灰白色石蜡样增生物。

1.病原

痘疮病是一种病毒性传染病,病原为鲤疱疹病毒,病毒直径为0.07-0.1微米。病毒颗粒近球(qiú)形(xíng),复(fù)制适宜温度为15℃~22℃,通常(cháng)由成群(qún)的球状病毒颗粒感(gǎn)染所致。

2.流行与危害

流行(háng)季节与温度:冬季及早春低温(10-16℃)时节。

本病通常流行于秋末冬(dōng)初和早春季节,水温在10℃~20℃时,水质较肥的池塘鲤鱼易发此病(bìng),特别是一龄(líng)以上的(de)鲤鱼对此病较敏感。当水温升高(高于18℃后)或水(shuǐ)质改善后,痘疮(chuāng)会(huì)自行脱落,会逐渐自愈。条件(jiàn)恶化后又可复发。在越冬后期可(kě)引(yǐn)起病鱼死亡,在轻微病情的情况下,一般不会造成死亡,但影响鱼的生长及鱼体(tǐ)外(wài)观,降低商品价格,影响经济效益。

3.症状和病(bìng)变

鱼体表出现乳白色小斑(bān)点,并覆盖一层(céng)很薄的白色黏液,随着病情的发展,白色(sè)斑点(diǎn)的大小和数目逐渐增加、扩大和变厚,其形状大小各(gè)异(yì)。这种增生物(wù)既可自然脱落,又能在原患部再次出现新的增生(shēng)物(wù)。病(bìng)鱼生长性能下降,表(biǎo)现(xiàn)为消瘦、游动迟缓,甚至(zhì)死亡。

病状的特点是:早期病鱼体表出现乳白色小斑点,并覆盖着一层(céng)很薄的白色黏液,随着病情的发展,白色斑点的大小和数目逐渐增大和增多,以至蔓延全身。由于患病部分的表层受到某些刺激增厚而形成“增生物”,色泽由原来的乳白色(sè)逐渐(jiàn)变(biàn)成石蜡状,形成癣(xuǎn)状痘疮,上面有时有极小的红(hóng)色条纹。“增生物”可高(gāo)出鱼体表1毫米(mǐ)~5毫米,其表面(miàn)由光滑变为粗糙,质地由柔(róu)软变为软骨状,较坚硬,一般不能被磨擦碰掉。这种表皮“增(zēng)生物”是致密的(de)结缔组织,内有一些微血管,其主要成分是胶原纤维。这些“增生物”长到一定(dìng)大小后,可(kě)自动(dòng)脱落,以后在原位置上又重新长出新的“增生物(wù)”

4.防治方法

(1)加强综合预防措施,严格检疫制度。隔离病鱼,并不得留(liú)作亲鱼。

(2)渔池用生石灰彻底清塘消毒,有(yǒu)病鱼或病原(yuán)体的水域亦需作清毒处理,最(zuì)好不用作水源。

(3)将病鱼放入含氧量高的清洁水中(最好是流动水),体表增生物会自行脱落。

(4)将0.5千克大黄研成粉(fěn)末,用开水浸泡12小时后,与100千克饵料混合制成药饵,或(huò)者内服三黄粉,同时全池泼(pō)洒0.4ppm二溴(xiù)海因(yīn),投喂3-5天。

(5)使用(yòng)生石灰调节池水pH值,使(shǐ)之保持在8以上。

(6)二溴海因(yīn)或溴海因全池泼洒,用量为0.2~0.5克/立方米。

(7)碘伏全池泼洒,用量为0.2~0.3毫升/立方米。

(8)复合碘溶液,或(huò)10%聚(jù)维酮碘溶液,或(huò)10%聚维酮碘粉,一次(cì)量,每一立方水0.1毫升(shēng),或0.45~0.75毫升,全池泼洒一次。

(9)银翘板蓝根(gēn),或七味板蓝根,或清热中(zhōng)药方剂(jì),一次量,每1公斤饲料3.2~4.8克,或6~8克,一(yī)天两(liǎng)次,连用2~3天(tiān)。

三(sān)、鲤春病毒病

1.病(bìng)原

该(gāi)病由一种弹状病毒即鲤春(chūn)病毒血症病毒(简称SVCV)引起。有一层(céng)囊膜,病(bìng)毒大小为180×70nm,含单链RNA和依赖于RNA的RNA聚合酶(最适活性温度为20-22℃),在CsCl中的(de)浮密度(dù)为1.195-1.200克/毫升。根据其结构蛋白组分可把该病毒列入水泡性口炎类。目(mù)前研究证明SVC病毒只有(yǒu)一种血(xuè)清型。

(鲤鱼眼球突出)

2.流(liú)行(háng)及危害

鲤(lǐ)春病毒病流行地域广,我国大部分地区均有发生,时间(jiān)主要在4~6月(yuè),水温在13~22℃,17℃左右是最(zuì)容易发病的温度。危害对象(xiàng)主要是鲤鱼(yú),鲫鱼也被(bèi)感染,越冬以后的幼鲤和1龄(líng)以上的鲤鱼极易感(gǎn)染。感染途(tú)径是以水体为(wéi)媒介、水平传播为主,亦可通(tōng)过鱼类寄生(shēng)虫(chóng)等传播。传(chuán)播快、潜(qián)伏期短,死亡率高。

在春季比较流行,在15度以下感(gǎn)染后的鱼出现病症,20度以上则停止,当水温低于13度,由于病(bìng)毒的活力降低,其感染力也随之下降。

感染后死亡率在30%-40%,有时高达70%;严重时(shí)病鱼的死亡率可高达100%。

(鲤鱼鱼鳔出血)

3.症状

病鱼一般表现(xiàn)为体色变黑、反应迟钝、呼吸困难,无食欲,游泳(yǒng)迟缓,往往失(shī)去平衡而(ér)侧游,严重时无力静卧水底。病鱼体表两侧有红肿浮斑,体表轻度或重度充血(xuè),肛门红肿外突且常挂有长条状黏液,腹部(bù)膨大,眼球外突。

病鱼往往有多量(liàng)带血的腹水。由于该病毒在体(tǐ)内增殖,尤其是在(zài)毛细血管内皮细胞、造血组织和肾细胞内增(zēng)殖,从而破坏了体内水盐平衡和正常的血液循环,因(yīn)此病鱼表现为肝、肾、脾、心、鳔、肌肉和造血组织等多组织器官的水肿(zhǒng)、出血、变性、坏死及炎症等病变,从而导致感染鱼死亡。

解剖可见肠(cháng)道和(hé)肾充血(xuè)发炎,肠黏(nián)膜(mó)脱落,肠内有脓状物。病情严重的病鱼除有肠道出血性(xìng)发(fā)炎外,腹膜也发炎,腹腔(qiāng)内充满大量渗(shèn)出液,严重(chóng)时为带血的粉红色。鲤鱼急性感染时,鳃、肠、心、肾、肌肉出血,肝(gān)发炎(yán)及水肿,最后(hòu)肝多处坏死,可见黄疸症状。

(鲤肛门(mén)红肿,体表出血)

4.防治

目前尚(shàng)无有效的治(zhì)疗方法,主要进行预防。

(1)鱼病流行季节,每15天,每亩水面(miàn)用生石灰20公斤,或漂白粉交替(tì)使(shǐ)用,全池(chí)泼洒。

(2)可用大蒜素、板蓝根、地榆、鱼腥草(cǎo)或大(dà)黄、穿心莲(2∶3∶1∶3∶2)合剂遍洒,连用2~3次,同时按(àn)上述比例拌饵投喂。

(3)用含氯消毒剂比如二氯异氰脲酸钠或二氧化氯等全池泼洒消毒。

(4)注射疫苗。用灭活疫(yì)苗或弱毒疫苗免疫预防。

(5)用碘伏、季铵盐类(lèi)消毒可预(yù)防(fáng)此病(bìng)发生。

(6)将水温提(tí)高到22℃以上可控制此病发生。

四、传染性胰脏坏死(sǐ)病

1.病原

病原体为(wéi)传染(rǎn)性胰脏坏死病病毒,多为冷水鱼类病害。传染性胰腺坏死病毒(Infectious pancreatic necrosis

Virus,IPNV),病毒(dú)粒子呈正二十面(miàn)体,无囊膜(mó),直径55~75nm。病毒在RTG-2、PG、RI、CHSE-214、AS、BF-2、EPC

等鱼(yú)类细胞株上(shàng)增殖,并产生细胞病变(CPE),生长温度为4~25℃,最适温度为15~20℃。病毒(dú)在胞浆内合成和(hé)成熟,并形成包涵体。

2.传播途径

主要侵害鲑科鱼类鱼苗至3

个月内的稚鱼,广泛流行于(yú)欧、美、日本等许多国和地区,我国东(dōng)北、山东、山(shān)西、甘肃、台湾等省养殖的虹鳟均发现此病。发病(bìng)水温一般为10~15℃。2~10周龄的虹鳟鱼苗,在水(shuǐ)温10~12℃时,感(gǎn)染率和死亡率(lǜ)可(kě)高达80~100%。20周龄以后(hòu)的鱼种一般不发病,但可成终身带毒,成为传染源。本病可通(tōng)过水平和(hé)垂直两种方式传播。

垂直传播:带病毒亲鱼的卵、精液。

水平传播:病鱼的粪便、尿、分泌物将病毒带入水中,感染途径为鳃和口(kǒu)。

3.流行(háng)及危害

该病主(zhǔ)要危害鲑科鱼类的鱼苗及幼鱼。开食2月龄的苗种常引(yǐn)起(qǐ)急性批量死(sǐ)亡,一般开食后7周开始(shǐ)出现死亡,较大(dà)鱼苗(miáo)首先发病,20周龄(líng)以上幼鱼一般不再(zài)发病。发病水温为10℃~15℃,水温在10℃~12℃时死(sǐ)亡率可达(dá)80%~100%,该病潜伏期(qī)与鱼大小(xiǎo)及水温有(yǒu)关,鱼越大潜伏期越长,水温越高潜伏期越短。

(虹鳟鱼)

4.症状

病鱼体(tǐ)色变黑,眼球突出,腹部膨胀,充有大(dà)量腹水,鳍基部和腹部发红、充血,多数病鱼肛门处拖着线状粘液便,并不时在水中旋转狂奔。肝(gān)脏、脾脏、肾脏、心脏(zāng)苍白,消化道内通常无(wú)食物,充满乳白(bái)色或(huò)淡黄色粘(zhān)液。典型病变是胰腺(xiàn)坏(huài)死,并在一(yī)些细胞胞浆内出现包涵体。疾病(bìng)后期,肾脏和(hé)肝脏等也发生变(biàn)性、坏死。

体重5克以上(shàng)幼鱼(yú)多为慢性,死亡速度(dù)较慢,外(wài)观(guān)腹部膨胀,体色变黑,眼球突出,鳍基部和腹部充血发红,肛(gāng)门大多拖线状粪便,游动缓慢,摄食不良。

体重5克以下鱼苗(miáo)多(duō)为急性,死亡速度快,病(bìng)鱼活动迟缓,侧游或缓慢旋转游动后沉底,腹部膨胀,体色变黑。

5.预防

不(bú)使用带病原的亲鱼繁殖幼体,不从发病区运输鱼及卵,采(cǎi)用独立水体进行产卵、鱼(yú)苗孵化、培养。鱼苗、鱼种应放(fàng)置于渔场最上游,以防止水平传播,防止水源污染。

养殖设施及工具用高(gāo)浓度氯制剂彻(chè)底消毒。

疾病暴发时,减少养(yǎng)殖密(mì)度;鱼卵用聚乙烯(xī)吡咯烷酮(tóng)碘50毫克/升消毒15分钟(zhōng);加强水源、鱼、设(shè)施等的严格消毒。

6.治疗

发病池一般通过提高水温的方法来控制病情发展。

患(huàn)病早期用聚维酮碘溶液(按10%有效(xiào)碘计算(suàn)),每千(qiān)克鱼体重用1.64~1.91克,拌饵投喂,每日1次,连续10-15天。

五、传染性造血组织坏(huài)死病

1.病原

病原为传染性造血组织坏死(sǐ)病毒,多(duō)为冷水鱼类病害。传染性造血(xuè)器官坏死病毒(Infectious hematopoietic necrosis

virus,

IHNV),病毒颗粒(lì)呈子弹形,大小为(wéi)120~300×60~100nm,单链RNA,有囊膜。病毒在FHM、RTG-2、CHSE-214、PG、R、EPC、STE-137

等细胞株上复制生长,并出现细(xì)胞病变(biàn)(CPE),生长(zhǎng)温度(dù)为4~20℃,最适温度(dù)15℃。

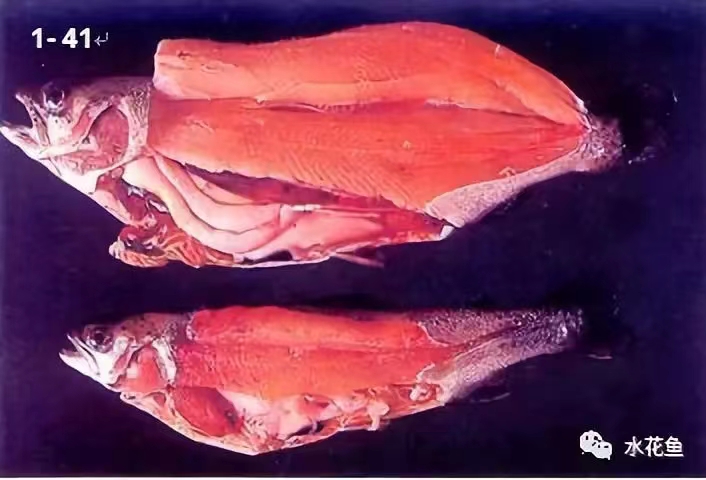

患病虹鳟腹部膨大,体表出血、出血(仿山(shān)崎隆义)

2.传播途径

主要危害虹鳟、硬头(tóu)鳟、银(yín)鳟和大西洋鲑等(děng)鲑科鱼类的(de)鱼(yú)苗及当年鱼种(zhǒng),尤(yóu)其是刚孵出的(de)鱼苗死亡率可(kě)达100%,1 龄鱼种的(de)感染率与死(sǐ)亡率明显(xiǎn)下降,2

龄以上鱼基本不发病。流行水温为8~15℃。可通过水平和垂直(zhí)两种(zhǒng)方式传播。

垂(chuí)直传播(bō):带病毒亲鱼的卵和精(jīng)液(yè),由卵传播几率更大。

水平传(chuán)播(bō):水(shuǐ)源受污(wū)染等。病毒主(zhǔ)要经鳃和消化道入侵鱼体。

患病(bìng)虹鳟鱼(yú)苗肌肉出血(仿山崎隆义)

3.流(liú)行及危害

主要危(wēi)害鲑(guī)科鱼类如虹鳟、大麻哈鱼、河鳟等鱼苗及当年鱼种,发病水温4℃~13℃,8℃~10℃时发病率最高,15℃以上(shàng)停止发病,2月龄以下鱼苗在水温10℃时死亡率达100%,2月~6月龄鱼种死亡率大于50%,大于7月龄鱼(yú)种死亡率约为10%左右,近年发现体重7克~100克的虹鳟也有发病案例。

患病鲑鱼苗肌肉出血(仿W.Ahne)

4.症(zhèng)状

病鱼(yú)体色发(fā)黑,出现昏睡,或游(yóu)动缓慢,时而出现痉挛,往往(wǎng)在剧烈游动后(hòu)不久即死。病(bìng)鱼眼球突出,腹部膨大,鳍条基部(bù)充血,出血,肛门处(chù)常拖有一条不透明的粘液粪便。口腔、骨骼肌、脂肪组织、腹膜、脑膜、鳔、心包膜(mó)、肠及鱼(yú)苗的卵黄囊等出(chū)血。肾脏(zāng)及脾(pí)脏的造血组织严重坏(huài)死,病情严重时肾小管及肝脏也发生局部坏死,胃、肠固(gù)有膜的颗粒细胞、部分胰腺的腺末旁及胰岛(dǎo)细(xì)胞(bāo)也发生变性(xìng)、坏死。胞浆内常可见包涵(hán)体。

该病往往在鱼苗及幼鱼期引起突(tū)发性批量死亡(wáng),一般感染后7天~14天发病。病(bìng)鱼游动迟钝,旋转活动,有时沉底,体色变黑,腹部膨大,鳍基充血,肛门悬挂不透明、黏液状粪便,体侧肌肉呈“V”形出血。慢性病鱼眼球往往突出。

该病易与传染性胰腺坏死(sǐ)病相似,传染性造血组织坏死病的病鱼肛门后面拖(tuō)的一条粘液便(biàn)比较(jiào)粗长、结构粗糙。

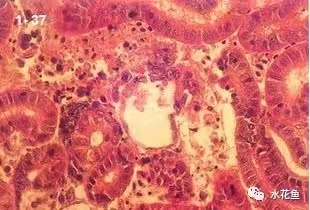

患病虹鳟肾造血(xuè)组织坏死H.E ×400(仿P.George)

5.预防

养殖设施及工具严格消毒。鱼卵在17~20℃孵化为宜,并用聚乙烯(xī)吡咯烷酮碘(PVP-I,含1%有效碘)50毫克/升浸洗15分钟,当(dāng)pH显碱性时(shí)可将浓(nóng)度提高至60毫克/升,因(yīn)为在碱性条件下聚乙烯吡咯烷酮碘效用降低(dī)。

6.治疗

(1)饲料中添加黄芪多糖等(děng)免疫增强剂(jì),增强机体免疫力有一定作用。

(2)将病鱼池水温提高至17℃~20℃可控制病情严重恶化(huà)。

六、病毒性出血败血病

1.病原

本病多为冷水鱼类病害,病原体为弹状病毒科中的艾(ài)格特维德病(bìng)毒,或(huò)称艾格特维德病毒(Egtved virus),为一种单链RNA

病毒,大小在170~180nm×60~70nm。病毒能在哺乳动物细胞株BHK-21、WI-38 和两栖动(dòng)物细胞株GL-1

上生长(zhǎng),但更易在鱼细胞株如BF-2、CHSE-214、FHM、PG 和RTG-2

上生长。生长温度范(fàn)围为4-20℃,最适增殖温度为15℃,20℃以上失去感染力。

患病虹鳟肌肉出血 (仿P.George)

2.传播途径

水为传播媒介,通过亲鱼垂直传播,另外池底淤泥及无脊椎(zhuī)动物(wù)为其水平传播途径。带(dài)病毒鱼是重要的传染源。潜伏期(qī)通常为14周。

患病虹鳟鳃苍白,贫血,脾、肾肿大(仿P.Kinkelin)

3.流行及危害

主要危害鱼种及幼鱼,一般鱼体大于5厘(lí)米才发病。流行于冬末春初,水温6℃~12℃发(fā)病多,在8~10℃死亡率最(zuì)高,14℃~15℃发病少,而在15℃以上(shàng)时,却很少发(fā)生。累(lèi)计死亡率可达80%,当水(shuǐ)温变化或移动鱼(yú)体后易发生(shēng)。

4.症状

症状分为急性、慢性和神经型三种。一般(bān)由急性转为慢性,最后转为神经型。但三种表现型不易明确区分,主要表(biǎo)现为突发(fā)性大量死亡,皮肤出血(xuè)。

急(jí)性型:发病迅速,死亡率高,主要表现为突发性大量死亡,体色发黑,死亡量大,鳃苍(cāng)白有出血点,皮肤、肌肉、眼(yǎn)眶(kuàng)周围及口腔出血。病鱼贫血,造血组(zǔ)织发生变性、坏死,白细胞和(hé)血栓(shuān)细(xì)胞减少。体内脂(zhī)肪组织(zhī)、生殖腺、肌肉(ròu)、肠(cháng)系膜有出血点,肝(gān)脏色淡,肾脏变薄充血。

慢(màn)性型:一般由(yóu)急性转变而来(lái),病鱼病程长,中等程度死亡率。体色更黑,眼球严重外突(tū),贫血更(gèng)加严重,尤(yóu)其是(shì)鳃(sāi)及肝(gān)脏显示严重贫血(xuè),鳔及肾脏肿大,腹腔充满积液,使病鱼(yú)外观呈腹腔膨胀(zhàng)样。

神经型(xíng):发病较慢,死亡率很低(dī),主要(yào)表(biǎo)现为病鱼运动失常。病鱼作旋转运动,有时急剧挣扎后沉底。内脏(zāng)严(yán)重贫(pín)血。有时体(tǐ)表出血症状不明显,但内脏有严重出血。

5.预防

目前(qián)尚无有效的治疗方法,以预防为主。

(1)发眼期卵用伏碘(PVP-I,商品名为10%复方皮维碘溶液)配成(chéng)含(hán)有效碘50毫克/升的浓度(dù)(10升水中加入(rù)50毫升的PVP-I液)浸洗15分钟,如(rú)水的(de)pH值高,则需用60~100毫克/升。

(2)疾(jí)病早期用伏(fú)碘液拌(bàn)饵投喂,每千(qiān)克鱼每天用(yòng)有效碘1.64~1.91克,连喂(wèi)15天,死亡率可降(jiàng)低。

(3)每万(wàn)尾0.4克左右的仔鱼(yú)每天投喂24毫(háo)克植物凝集素(sù)(PHA),分2次投喂,连喂1周为1个疗程,且有一定的效果。

(4)可将(jiāng)病鱼放在低于10℃的水(shuǐ)环境(jìng)中(zhōng)饲养,或将(jiāng)发病池水温提升(shēng)到18℃以上(shàng),从而(ér)可以控制此病的发生。

(5)用大黄等中草(cǎo)药(yào)拌饵投喂,有一定防治效果。